I monumenti funerari, con le molte strutture architettoniche, stilistiche e simboliche, custodiscono per i posteri la memoria di coloro che li fecero erigere.

Il mausoleo è una costruzione privata isolata ad uso funerario, in genere dalle forme architettoniche monumentali. Il suo nome deriva dal colossale sepolcro di Mausolo, satrapo di Caria, eretto intorno alla metà del sec. IV° a.C. ad Alicarnasso. I territori dell’impero romano sono costellati di questi edifici.

Lungo la via Appia a Roma o lungo la via dei Sepolcri a Pompei, ancora oggi, nonostante i gravi turbamenti prodotti dalla speculazione e dalla superficialità, i ruderi degli edifici sepolcrali contribuiscono alla suggestione dell’ambiente.

Lungo la via San Rocco a Marano si trovano i resti del Mausoleo del Ciaurro che suscitano sensazioni di orgoglio e di rispetto per la storia di questa cittadina alle porte di Napoli.

Il territorio comunale di Marano, per lo più collinoso, si trova ad essere elemento di separazione tra la pianura campana e l’area flegrea.

Alcuni studiosi includono Marano nel territorio dei campi Flegrei, detti ardenti, come ricordava Diodoro Siculo, per la presenza di un monte che un tempo gettava fiamme, e/o per la presenza di zolfo, di fuoco e di calde sorgenti, come ricordava Strabone.

Enzo Savanelli ci ricorda che le prime testimonianze archeologiche rinvenute a Marano appartengono agli Osci, infatti nel V secolo a.C. i Sanniti (gli Osci che per sfuggire agli Etruschi si erano rifugiati sui monti del Sannio) si spinsero fino ai campi Flegrei, sottomisero Cuma ed estesero la loro influenza anche sui territori circostanti. Nel 295 a.C., alla fine delle guerre sannitiche, Roma impose il suo dominio su tutto il territorio flegreo.

Lungo la via Consularis Campana, che partendo da Pozzuoli arrivava a Capua attraversando il territorio di Marano, passarono Augusto, Virgilio, Mecenate, San Paolo e, secondo una leggenda, anche l’apostolo Pietro. e così Marano divenne un luogo molto ambito per l’edificazione di ville, altari votivi, mausolei e sepolcreti.

A Marano, in località Vallesana, troviamo il Mausoleo del Ciaurro (I^- II^ secolo d.C.), forse il più importante mausoleo campano (Roberto Pane).[1]

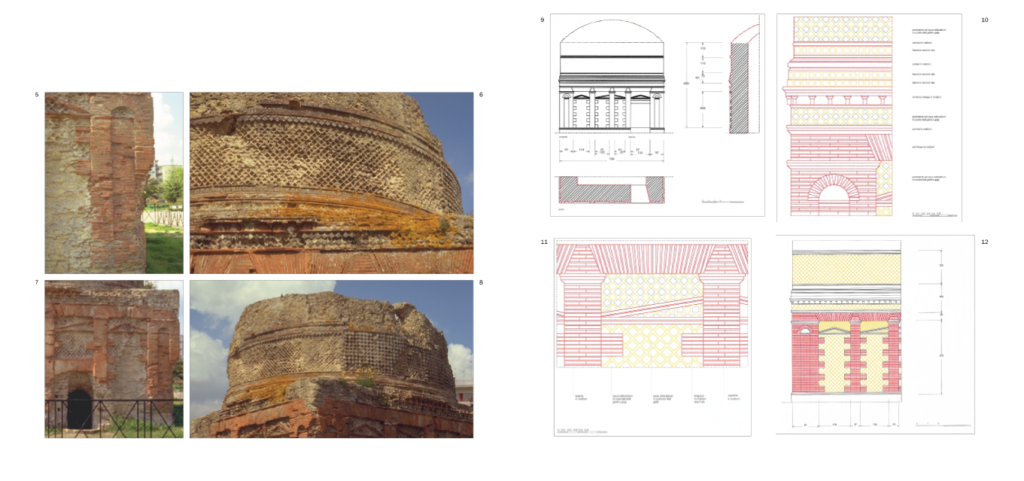

Il Mausoleo formato da una solida base a pianta quadrata e da una cupola sostenuta da un tamburo cilindrico porta in basso la camera sepolcrale rettangolare coperta da una volta a botte, sormontata da un ambiente dove si trovano nicchiette per le urne cinerarie.

La camera sepolcrale è illuminata da tre finestre e due rampe di scala collegano l’accesso del Mausoleo con i due piani della costruzione.

Le due scalette non sono originali ma sono state ricostruite durante i lavori di restauro degli anni Trenta.

Alfonso De Franciscis e Roberto Pane considerano questo monumento un esempio di estrema rarità per l’effetto pittorico della sua tessitura di toni rossi, gialli e grigi dovuta al saggio impiego dei mattoni e del tufo a due colori.

Oggi la cupola esiste solo in parte, doveva essere realizzata secondo le tecniche costruttive del II secolo utilizzate per la realizzazione delle cupole delle Terme di Baia e del Tempio di Apollo che restano tra le più colossali del mondo romano.

La ricostruzione grafica del prospetto sul lato orientale (fig. 9), condotta a seguito di un accurato rilievo ed un attento studio del manufatto, consente di leggere l’elegante ed accurata organizzazione del paramento murario del Ciaurro.

Il Ciaurro, situato in via Guglielmo Pepe, occupa un’area di circa 400 metri quadrati. Le pareti, come anche le nicchie, sono di tufo, forse proveniente dalla collina dei Camaldoli.

Il Ciaurro, scoperto per caso da dei ragazzini, anche se già si era consapevoli della sua esistenza, inizialmente fu usato come fienile, e poi come deposito.

Attualmente è inserito nella villa comunale a cui dà il nome, costruita ad hoc per il monumento.

[1] Immagini e schemi grafici da L’arte del costruire, Architetto Flavia Fascia.